Niente sembra più lontano dall’immaginario collettivo quanto uno Stato motore di trasformazione innovativa, ruolo generalmente assegnato invece alle imprese private. Eppure Mariana Mazzucato, Professor in Economics of Innovation Science Policy Research Unit – University of Sussex, nel suo recente libro il cui titolo originale è “The Entrepreneurial State”, mette in luce il ruolo imprenditoriale dello Stato nel favorire l’innovazione e lo sviluppo economico basato sulle tecnologie. Ciò è accaduto e continua ad accadere non solo negli Usa ma anche nei paesi emergenti, per esempio quelli del Far East, Cina compresa. Anche il successo della Germania, suggerisce Mazzucato, non deriva tanto dalla riorganizzazione del mercato del lavoro realizzata durante la cancelleria Schröder, quanto dalla presenza di una banca di investimenti pubblica come la Kfw e da una rete di istituti di ricerca come Fraunhofer che supporta i collegamenti fra ricerca e industria, strumenti attraverso i quali lo Stato tedesco indirizza l’innovazione e lo sviluppo industriale nei settori emergenti.

Mariana Mazzucato, Professor in Economics of Innovation Science Policy Research Unit – University of Sussex

Mariana Mazzucato, Professor in Economics of Innovation Science Policy Research Unit – University of Sussex

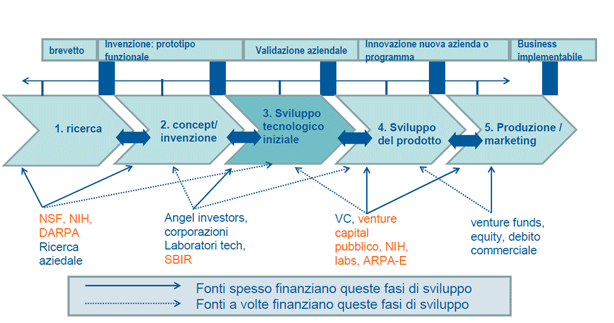

Gli esempi più significativi per comprendere il ruolo pubblico nell’innovazione sono concentrati negli Stati Uniti, un Paese generalmente portato come esempio quando si vogliono evidenziare il benefici del libero mercato e il ruolo del venture capital. Qui lo Stato “è uno dei più interventisti al mondo in fatto di innovazione e ha giocato un ruolo proattivo e imprenditoriale nello sviluppo e nella commercializzazione delle tecnologie”, sostiene Mazzucato. Questo ruolo è evidente per la rivoluzione informatica, inizialmente sostenuta dalla cosiddetta “finanza paziente” (ossia che non richiede ritorni immediati) messa a disposizione da una rete di agenzie pubbliche come Darpa, la National Science Foundation, la Nasa, il programma Small Business Innovation Research, che ha erogato più finanziamenti ad alto rischio nelle fasi iniziali delle imprese di tutto il settore del venture capital.

L’agenzia pubblica Darpa, fondata nel 1958 per sostenere i programmi spaziali, ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’informatica anni ’70, facendosi carico delle spese legate alla realizzazione dei prototipi dei chip attraverso finanziamenti ai laboratori dell’università della California meridionale, da cui sono nate la Silicon Valley, i Pc e aziende come Apple. L’azienda di Cupertino, che ha ricevuto generosi finanziamenti pubblici nelle fasi iniziali, “ha fatto ingegnosamente leva sulle tecnologie smart”, nate grazie a finanziamenti pubblici. Il paradosso che ha visto il rapporto fra spesa R&D e fatturato di Apple ridursi continuamente mentre l’azienda continuava a lanciare un prodotto dopo l’altro con sempre maggiore successo, si spiega con in fatto che la sua abilità ingegneristica non è incentrata sullo sviluppo di nuove tecnologie, ma sull’integrazione in un’architettura innovativa di tecnologie quasi sempre inventate altrove, spesso grazie a fondi pubblici.

Il mito di una Silicon Valley nata dall’incontro fra creativi geniali e venture capital è dunque da ridimensionare. A differenza di quanto comunemente si ritiene, non è affatto vero che il venture capital ami il rischio; anzi, spesso arriva quando le fasi più rischiose sono state superate, mentre lo Stato è presente nell’intera catena dell’innovazione.

Ma cosa ha ricevuto il governo Usa in cambio dei rischi assunti? La recessione del 2008 ha rivelato il drammatico declino di competitività degli Usa mentre l’elevato indebitamento della California (dell’ordine di 400miliardi di dollari) evidenzia che alla ricchezza di colossi tecnologici come Apple, Google, GE, Cisco non corrisponde una ricchezza diffusa. Il monito per gli Stati è dunque: “Promuovere l’innovazione non è la stessa cosa che promuovere crescita equa”.

La lezione per l’Europa e per l’Italia

Anche di queste criticità dovrebbe tenere conto l’Europa nel guardare al modello Usa, nel tentativo di comprendere come mai, nonostante un ruolo di primo piano della ricerca europea a livello mondiale, ci sia difficoltà a tradurre questo punto di forza in innovazioni capaci di generare ricchezza e sviluppo economico diffuso. Spesso si assegna la responsabilità a uno sviluppo troppo modesto del venture capital, fatto vero ma non determinante, secondo Mazzucato. A differenza di quanto accade negli Usa dove i finanziamenti sono divisi fra università che conducono progetti di ricerca e aziende che si occupano dello sviluppo iniziale della tecnologia, in Europa entrambe queste attività sono svolte negli istituti di ricerca, con il rischio di generare tecnologie inadatte per il mercato. Ma d’altra parte questo accade anche per la minore capacità delle aziende europee di innovare, senza la quale le politiche di trasferimento tecnologico sono inefficaci.

L’Italia, in particolare, sconta non solo i bassi investimenti in R&D in proporzione al Pil (inferiori alla media europea del 2%, con l’obiettivo di arrivare al 3% nel 2020) ma soprattutto un elevato rapporto debito/Pil che non nasce tanto da una spesa eccessiva quanto da una spesa mal indirizzata. “Nonostante il disavanzo sia rimasto per molti anni contenuto sotto il 4%, la mancanza di investimenti in R&D per poter accrescere la produttività e nello sviluppo del capitale umano ha fatto sì che il tasso di crescita rimanesse inferiore ai tassi di interesse che l’Italia pagava sul debito”, sostiene Mazzucato.

Senza contare che le politiche di sostegno indifferenziato alle Pmi non pagano. Il sostegno andrebbe focalizzato non tanto sulle piccole imprese quanto sulle quelle giovani, innovative e in rapida crescita, che, è dimostrato, generano il maggio incremento occupazionale.

In conclusione, se si condividono anche parzialmente le analisi fin qui svolte, la prima conseguenza per i Paesi dell’Unione dovrebbe essere superare il fiscal compact che limita la spesa degli Stati dell’Unione al 3% del Pil, introducendo eccezioni per le spese capaci di produrre crescita attraverso innovazione (non necessariamente R&D se la specializzazione del Paese prevede innovazione che non passa dalla ricerca) e investimenti di capitale.

La seconda conseguenza dovrebbe essere una valutazione delle politiche per l’innovazione, in particolare le strategie per la digitalizzazione, non solo alla luce dell’efficientamento della Pa e del miglioramento dei servizi per cittadini e imprese, ma anche della loro capacità di indirizzare l’innovazione rendendo lo Stato motore attivo di uno sviluppo economico sostenibile ed equo.

Non basta dunque chiedere allo Stato di fare di più e aumentare gli investimenti in ricerca, ma bisogna anche pretendere un rapporto simbiotico con le imprese. Rapporto che non significa semplicemente ascoltarle e assecondare, ladove possibile, le loro richieste, come la riduzione delle tasse e la semplificazione della burocrazia, ma che vuol dire co-investire in risorse umane e R&D.